챗GPT 사용자 2억명 중 5%만 돈 내고 이용

고급 기능·영상 제작 도구 등 사용 가능해져

무료 이용자엔 횟수·추가 질문 등 제한 걸어

기술 고도화에 개발 비용 부담 증가 '유료화'

네이버·한글과컴퓨터 등 국내 업체들도 가세

재정적 투자 여력따라 국가간 양극화도 심화

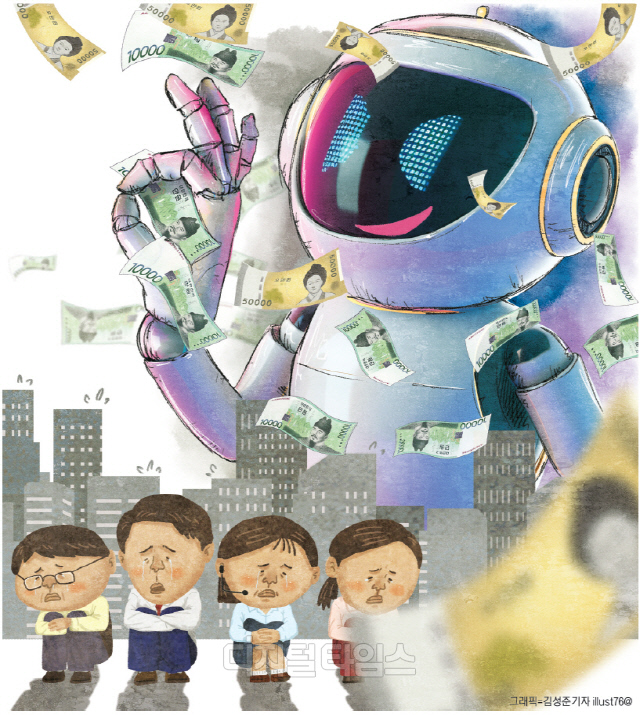

오픈AI가 월 200달러(약 28만원) 짜리 '챗GPT 프로'를 선보이는 등 유료AI 서비스가 속속 등장하면서 AI에 기꺼이 돈을 쓰는 개인, 기업과 그렇지 못한 이들간의 격차가 현실화되기 시작했다. 이는 개인·기업·국가간 빈부격차가 AI 혁신능력 격차로 이어짐을 의미한다. 더 비싼 AI가 등장할수록 경제력이 AI 실력과 연결되는 양극화가 세계적인 문제로 부상할 전망이다.

◇이용자 중 5%만 AI 경쟁력 확보…"좋은 AI 쓰려면 돈 내"= 1일 미국 시장조사업체 백링코(Backlinko)에 따르면 챗GPT의 유료 버전 구독자는 약 1000만명으로 추정된다. 전 세계 챗GPT 주간 활성 사용자 2억명(지난해 8월 기준) 중 약 5%만 고급 AI 기능과 영상제작 도구를 활용하고 있는 것이다. 특히 기업 간 격차는 개인보다 더욱 극명하게 나타난다. 대기업 C사는 마이크로소프트의 워드·엑셀·파워포인트 등의 솔루션을 쓰면서 AI 기능이 포함된 'M365 코파일럿'까지 도입해 업무 생산성을 극대화하고 있다. 내부 AI 역량이 되는 대기업들은 아예 AI 서비스를 자체 개발해서 쓰기도 한다. 삼성SDS는 올초부터 자체 개발한 생성형 AI '브리티 코파일럿'과 AI 플랫폼 '패브릭스'를 직원들에게 제공해 업무 경쟁력을 높이고 있다. LG AI연구원 역시 자체 개발한 엑사원 3.5가 적용된 AI 에이전트 '챗엑사원'을 전 임직원이 업무 전반에 쓴다.

이와 달리 대부분의 중견·중소기업들은 비용 부담으로 인해 유료 AI 도입을 엄두조차 내지 못하고 있다. 높은 초기 투자비와 유지 비용, 이를 운영할 전문 인력의 부재 때문이다. 특히 최근 경기 악화로 인해 중소·중견기업들은 IT, 보안 등 필수적인 혁신 투자마저 경색된 상황이다. 이로 인해 대기업과의 생산성 격차가 더욱 벌어질 수밖에 없는 상황이다. AI 유료화가 본격화되면서 개인과 기업 간의 'AI 디바이드'가 현실로 나타나고 있는 것이다. 업계 한 관계자는 "AI 유료화의 영향으로 경제적 능력에 따라 AI 기술 활용 범위가 달라지면서, 디지털 격차가 더욱 두드러질 것"이라고 지적했다.

◇유료화 전환 가속화 이유는?… AI 비용 부담= 빅테크들이 AI 서비스 유료화에 나서는 이유로는 기술 고도화로 인한 비용 부담 증가가 꼽힌다. AI 개발 고도화에 막대한 비용을 쏟아붓고 있지만 수익성은 저조하기 때문이다. 구글은 올초 클라우드 구독 서비스 '구글 원'에 AI 프리미엄 요금제를 추가했다. 2테라바이트(TB) 저장용량과 AI 기능을 사용할 수 있는 '제미나이 프로' 서비스를 묶어 월 2만9000원으로 책정했다. 2TB 저장용량 기능만 지원하는 기존 서비스 가격은 월 1만1900원이다. AI를 사용하려면 2배 이상 돈을 내야 하는 것이다. 오픈AI는 서비스의 양과 질에 차이를 두는 식으로 유료 모델을 운영하고 있다.

오픈AI는 대중에게 무료로 챗GPT를 제공하지만 답변의 길이, 속도, 실시간 검색 가능 여부, 이미지 인식 등에 제한이 있다. 월 20달러의 '챗GPT 플러스'는 무료 버전 대비 빠른 응답 속도, 긴 텍스트 생성, 실시간 검색, 이미지 인식 기능을 제공한다. 반면, 월 200달러의 프로 서비스는 고급 데이터 분석, 최신 GPT-4.5 모델 활용, 복잡한 코딩 및 대규모 프로젝트에 최적화된 기능을 지원한다.

국내에서도 유료화가 본격화되고 있다. 네이버는 AI 번역 플랫폼 '파파고 플러스'를 출시하며 월 1만3000원에서 7만5000원까지 요금제를 세분화했다. 한글과컴퓨터는 생성형 AI를 접목한 '한컴독스AI'에 월 6900원의 구독 요금을 매겼다.

◇국가 간 AI 양극화도 갈수록 심화= 개인과 기업 간 격차를 넘어 국가 간 'AI 디바이드'도 더욱 심화될 전망이다. 미국과 중국은 주요 테크 기업들이 AI 개발에 수조원을 투자하지만 재정적 여유가 부족한 국가들은 경쟁에서 현저하게 밀리고 있다. 미국 스탠퍼드대의 '글로벌 AI 파워 랭킹'에 따르면 미국은 AI 기술 개발과 활용에서 압도적인 우위를 차지하며 1위를 기록하고 있다. AI 연구 논문, 특허 등록, 산업 응용에서 독보적인 성과를 이어가고 있다. 중국은 2위로, AI 연구와 응용 분야에서 강력한 경쟁력을 보이고 있다. 한국은 AI 정책과 규제 분야에서 높은 평가를 받아 7위에 올랐지만 미·중 등 AI 강국 대비 투자 규모와 기술적 인프라에서는 큰 격차가 있다.

투자 규모에서도 미국은 압도적인 1위를 보이고 있다. 한국수출입은행이 발표한 '2024년 AI 글로벌 트렌드' 보고서에 따르면 2023년 기준 미국은 약 672억달러(98조9049억원)를 AI 개발에 투자하며 글로벌 민간 AI 투자에서 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 지난해에는 4대 빅테크 기업의 투자액만 2090억달러(약 288조원)에 달한 것으로 추산된다. 여기에다 미국 빅테크들은 자체 재원뿐 아니라 글로벌 투자금을 블랙홀처럼 빨아들이고 있다.

중국은 약 78억달러로 2위를 기록했다. 이어 영국, 캐나다, 독일이 각각 3위에서 5위에 올랐다. 한국은 13억9000달러로 9위를 기록하며 상위권에 이름을 올렸지만 주요 AI 강국들과는 여전히 큰 격차를 보였다. 작년 연말 우여곡절끝에 AI기본법이 국회를 통과했지만 AI인프라부터 인력, 킬러서비스까지 갈 길이 먼 상황이다. 내부적으로 대·중견·중소기업, 경제력과 세대에 따른 AI격차 해소도 큰 숙제다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 "오늘날 AI 역량은 소수의 강력한 기업과 그보다 더 적은 국가에 집중되어 있다"며 "너무 많은 국가가 AI 도구에 접근하는 데 상당한 어려움에 직면해 있다. 개발도상국의 AI 격차를 시급히 메워야 한다. 적절한 보호 장치가 없다면 AI는 불평등과 디지털 격차를 더욱 심화시키고 불균형하게 영향을 미칠 수 있다"고 지적했다.