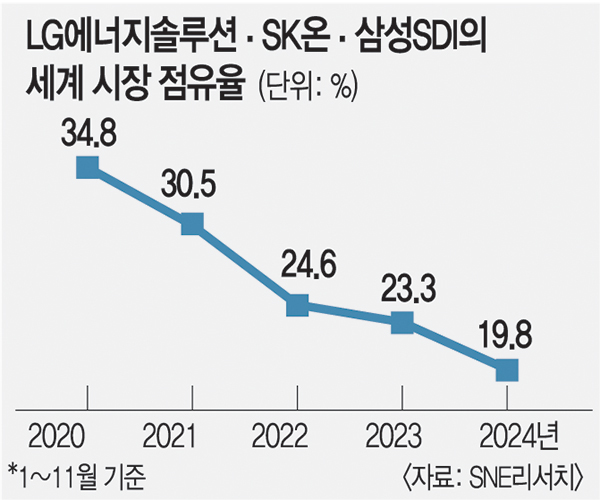

35% 정점 찍고 19.8%로 하락

LFP 등 中 저가 배터리에 밀려

트럼프 2기 전동화 전환 급제동

한때 35%에 달했던 한국 배터리 3사의 세계 시장 점유율이 처음으로 10%대까지 추락했다. 정부의 전폭적인 지원과 저렴한 가격을 앞세운 중국 기업에 시장의 상당 부분을 빼앗겼다. 중국 기업이 주력해 온 리튬인산철(LFP)·각형 배터리가 주류로 떠오르면서 후발주자인 우리 기업들도 뒤늦게 관련 사업에 뛰어들었지만 추격 속도는 더딘 편이다.

6일 SNE리서치에 따르면 지난해 1~11월 글로벌 전기차용 배터리 시장에서의 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI의 합산 점유율은 지난해보다 3.5% 포인트 하락한 19.8%를 기록했다. 점유율이 10%대로 떨어진 것은 이번이 처음이다. 이들 3사의 세계 시장 점유율은 2020년 34.8%로 고점을 찍은 뒤 2021년 30.5%, 2022년 24.6%, 2023년 23.3%로 줄곧 내림세다.

지난해 1~11월 세계 각국에 등록된 순수 전기차·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 785.6GWh로 지난해 같은 기간보다 26.4% 증가했다. 배터리 시장 전체가 성장을 지속하는 와중에도 시장 파이의 상당 부분을 중국이 가져가면서 한국 점유율은 쪼그라들었다. 2021년 1~11월 38%였던 중국 CATL과 BYD의 합산 점유율은 지난해 53.9%로 15.9% 포인트나 뛰었다. 같은 기간 중국 CALB도 2.7%(7위)에서 4.6%(4위)로 도약했다.

중국 기업들은 내수를 넘어 세계 시장 공략에도 성과를 내고 있다. CATL은 테슬라, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐 등을 고객사로 확보하고 있다. BYD는 배터리뿐만 아니라 전기차도 자체 생산하는 수직 계열화를 통해 가격 경쟁력을 극대화했다. BYD가 지난해 1~11월 판매한 순수전기차는 약 159만대로 테슬라보다 8000대 많았다.

K-배터리의 몰락은 가격·안전 측면의 강점을 내세워 주류로 자리 잡은 LFP, 각형 등의 시장을 중국이 일찍이 선점한 영향이 크다. 국내 셀 3사는 삼원계(NCM)와 파우치·원통형에 집중하다 뒤늦게 추격에 나섰지만 역부족이다. 2021년 3분기 27%에 불과했던 LFP 배터리의 시장 점유율은 지난해 3분기 45%까지 치솟았고, 같은 기간 각형 배터리의 시장 점유율은 58.9%에서 75.8%까지 커졌다.

SNE리서치는 “도널드 트럼프 2기 행정부 출범으로 미국 인플레이션감축법(IRA) 정책의 무력화 가능성이 커지며 전동화 전환에 제동이 걸릴 전망”이라면서 “중국은 안정된 내수 시장을 바탕으로 초과 물량을 신흥국에 확대 판매하면서 대응하고 있다”고 말했다. 한국배터리산업협회는 “국내 배터리 산업 전반에 대한 파격 지원이 필요하다”며 “연구·개발 자금 지원, 투자세액 직접 환급 등 기업들의 원가 혁신과 기술 개발을 제도적으로 지원해야 한다”고 밝혔다.