갭투자는 언제부터 시작되었을까? 전세를 끼고 집을 사는 행위는 아주 오래전부터 있었지만 쇼핑하듯 전세를 끼고 여러 채를 사는 좁은 의미의 갭투자는 2013년 4월부터 시작되었다고 할 수 있다.

이는 부동산 세제와 밀접한 관계가 있다. 2013년 3월 이전에는 다주택자에 대한 양도소득세 중과 제도가 있었다. 주택을 3채 이상 보유한 사람이 집을 팔 때에는 양도차익의 66%를 세금으로 내야 했고 2채 이상 보유한 사람이 집을 팔 때에는 양도차익의 55%를 세금으로 내야 했다. 투자자의 몫보다 세금이 더 많기 때문에 시세 차익을 노리고 여러 채에 투자하는 사람은 거의 없다고 할 수 있다.

그런데 박근혜 정부가 들어서면서 정책의 변화가 생겼다. 과거에 무리하게 대출을 끼고 집을 산 하우스 푸어 위기가 금융권으로 전이될 가능성도 보이고 주택시장 침체로 미분양도 많이 발생하자 다주택자에 대한 규제를 대거 풀어주었다. 다주택자의 자금으로 하우스 푸어 문제를 해결하기 위함이다. 이를 위해 2013년 4월부터 그해 말까지 1가구 1주택자 소유의 주택을 사게 되면 5년간 양도차익에 대해 양도세 감면 혜택과 주택수에서 제외하는 전무후무한 특혜를 준 것이다. 2014년에는 다주택자에 대한 양도세 중과 규제도 풀리게 됐다.

다주택자에 대한 규제가 풀리자 같은 자금으로 고가 주택 한 채에 투자하는 것보다 저가 주택 여러 채에 투자하는 사람들이 늘어나기 시작했다. 이른바 갭투자의 전성기가 시작된 것이다.

갭투자 사라지며 저가 주택 침체

하지만 문재인 정부가 들어서면서 다주택자에 대한 규제가 재개되자 갭투자 열풍이 사라지면서 저가 주택은 침체 일로에 빠지게 되었다. 결국 갭투자는 다주택자 규제완화 여부와 밀접한 상관 관계가 있다는 것을 알 수 있다. 2013년 4월부터 2017년 8월까지 다주택자에 대한 규제가 없었던 기간 동안 저가 아파트는 18.1%의 상승률을 보였으나 8·2 조치가 나온 2017년 8월부터 지금까지 저가 아파트는 2.0%나 하락하였다. 8·2 조치 이후 고가 아파트가 122.8%나 상승한 것과는 크게 대비된다.

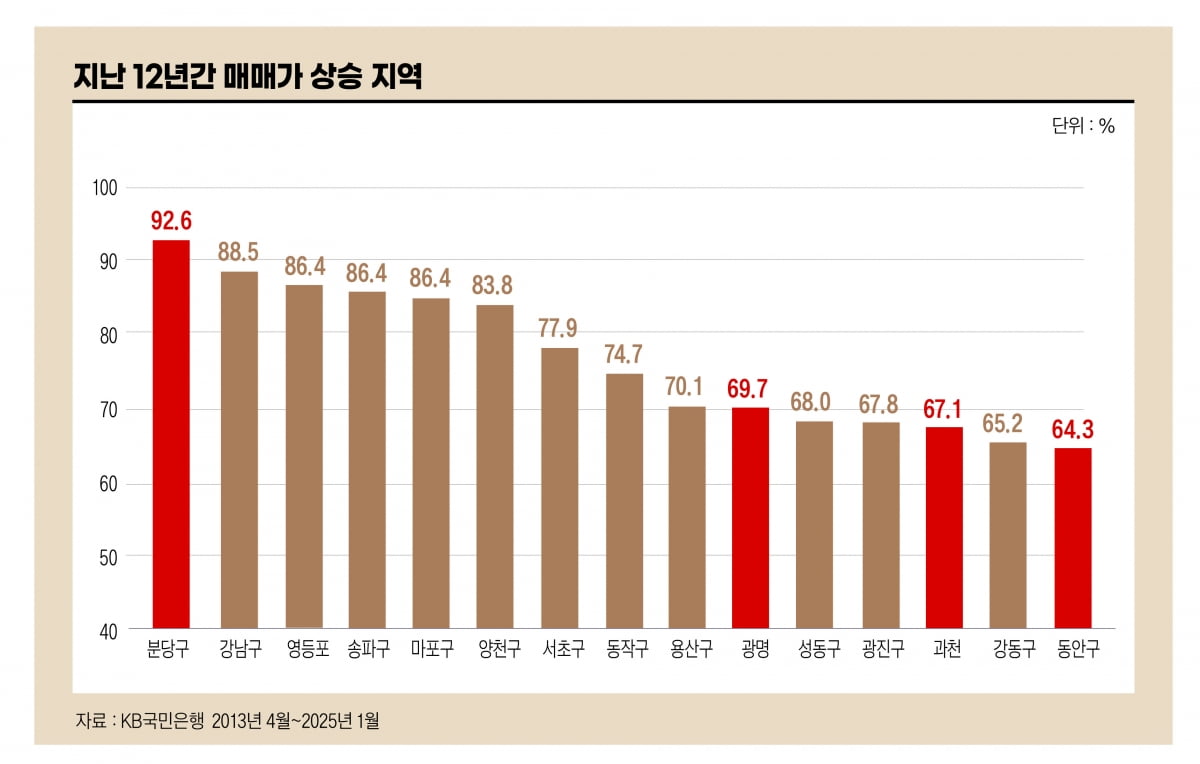

이런 저가 아파트 약세 현상은 지역별 통계에서도 나타난다.

위 표는 2013년 4월부터 2025년 1월까지 전국에서 아파트 매매가가 가장 많이 오른 상위 15개 지역을 보여주는 표이다. 15개 지역 모두 수도권에 있다는 공통점이 있다(서울 11개 지역, 경기도 4개 지역). 또 하나의 특징은 15개 지역 중에서 광명시와 안양 동안구(평촌 신도시)를 제외하고 13개 지역이 고가 주택이라는 것이다. 우리나라에는 전용면적 ㎡당 1400만원이 넘는 고가 지역이 15개 있는데 그중 종로구와 중구를 제외한 전 지역이 매매가 상승률 상위 지역에 포함된다.

이런 측면에서 보면 지난 12년간의 주택시장 흐름도 ‘수도권 고가 지역의 강세’라는 지난 몇 년간의 흐름과 크게 다르지 않다는 것을 알 수 있다.

그러면 무조건 고가 아파트를 사야 수익을 거둘 수 있는 것일까? 그렇지 않다. 주택시장은 상승률과 수익률이 다르기 때문이다. 예를 들어 보자. 주식 투자의 경우 5만원짜리 주식이 6만원이 되면 상승률도 20%이고 수익률도 20%이다.

하지만 5억원짜리 아파트가 6억원으로 오른다면 상승률은 20%이지만 수익률은 그보다 높다. 전세가 비율이 60%라고 하면 실투자금은 2억원이므로 (2억원을 투자하여 1억원의 수익을 거둔 것이기 때문에) 수익률은 50%가 된다. 이처럼 주택의 수익률은 전세가 비율에 큰 영향을 받는다.그런데 이는 전세를 끼고 집을 사는 갭투자에만 해당하고 100% 자기 돈을 들여 실거주하는 사람은 상승률과 수익률이 같다고 생각할 수 있다. 하지만 그렇지는 않다. 그 집의 전세 시세가 3억원인 매매가 5억원짜리 집을 사는 경우 본인이 지불한 5억원의 매수가에는 3억원의 주거비와 2억원의 투자금이 포함된 것이다. 그 집을 사지 않았다면 전세 시세가 3억원 정도 되는 다른 집에서 살아야 하기 때문이다.

결국 본인이 그 집에서 실거주하는지 여부와 상관없이 수익률은 상승률과 전세가 비율에 따라 일정하다. 이를 식으로 나타내면 ‘수익률=상승률 / (1-전세가비율)’이라 하겠다.

집값 상승률 2위 강남구, 수익률은 7위

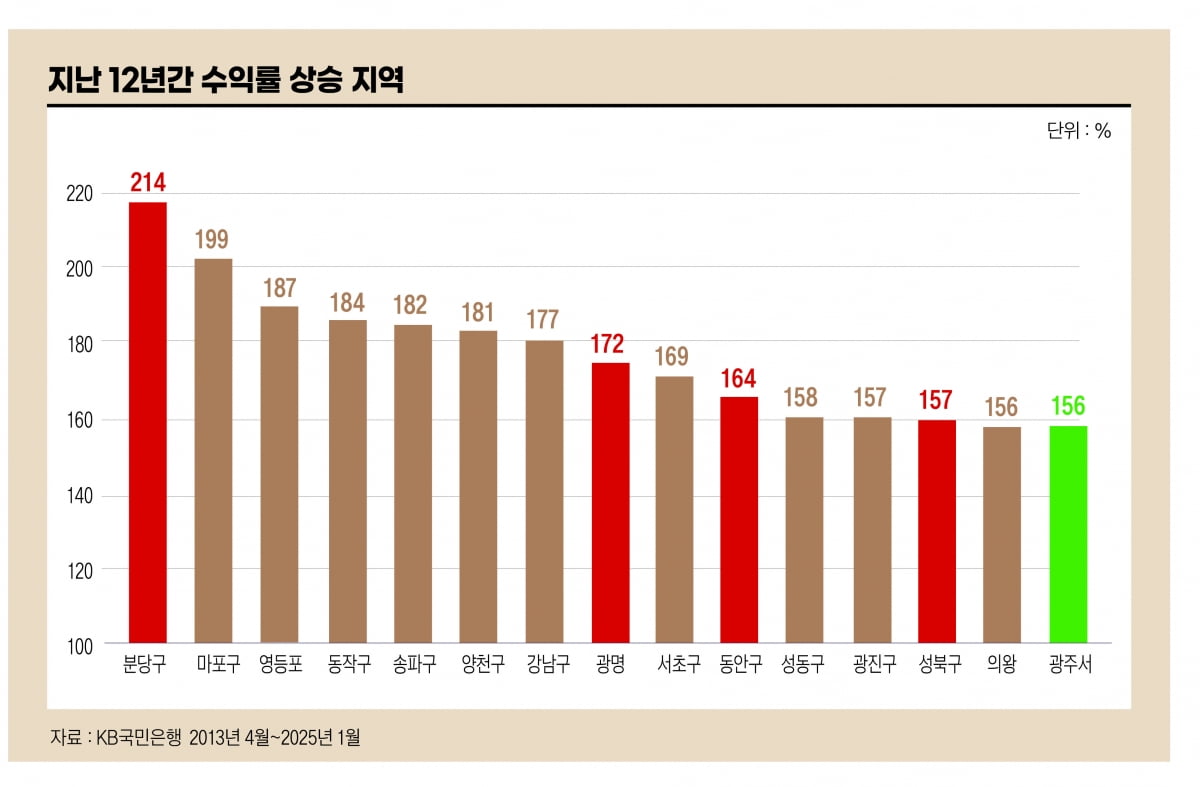

다음 표는 지난 12년간의 수익률 상위 15개 지역을 나타낸 표이다.

앞서 보여준 상승률 상위 지역과 차이가 있는 것을 알 수 있다. 상승률 1위였던 분당구가 수익률도 1위인 것은 변함없지만 상승률 2위였던 강남구가 수익률 면에서는 7위에 불과하다. 분당구와 강남구의 상승률 차이는 4.1%포인트에 불과하지만 수익률은 36.1%포인트나 차이가 난다. 12년 전에 10억원의 자금으로 투자를 했다면 3억6079만원 정도의 수익 차이가 발생했을 것이라는 뜻이다. 강남구는 전세가 비율이 낮아서 실투자금이 많이 들어가기 때문이다.이처럼 상승률은 높지만 수익률이 상대적으로 낮은 대표적인 지역으로는 과천과 용산이 있다. 과천의 경우 지난 12년간 아파트 매매가 상승률은 67.1%로 전국 상위 13위이지만 수익률은 116.9%로 45위에 불과하다. 과천보다 더 나은 투자처가 44개 지역이나 있었다는 뜻이다.

용산도 마찬가지이다. 상승률은 70.1%로 전국 상위 9위에 해당하지만 수익률은 127.8%로 36위에 불과하다. 과천이나 용산은 명성에 비해 실익이 적다는 의미이다.이와 반대로 상승률에 비해 수익률이 월등히 높은 지역도 있다. 광주광역시 서구의 경우 상승률이 37.3%로 전국 58위에 불과하지만 수익률은 155.9%로 상위 15위에 해당한다. 전세가 비율이 무려 76.1%에 달하기 때문이다. 집값의 4분의 1도 되지 않는 자금으로 투자가 가능했기 때문이다.

서울 성북구도 비슷한 경우이다. 상승률은 58.0%로 상위 24위에 불과하지만 수익률은 157.4%로 13위나 된다.

지금도 과천이나 용산은 상승률에 비해 수익이 적으니 ‘빛 좋은 개살구’이고 광주 서구나 성북구는 지금도 실속이 있는 투자처라는 것이 아니다. 수익률에 직접적인 영향을 주는 상승률이나 전세가 비율은 계속 변하고 있기에 12년 전과 투자 환경이 다를 수 있기 때문이다.

하지만 지난 12년간의 주택시장에서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 ‘비싼 아파트’라고 반드시 수익이 높은 투자처는 아니라는 점이다. 물론 현재의 부동산 정책이나 그 결과물인 현행 부동산 세법하에서는 여러 채의 저가 주택보다는 한 채의 똘똘한 고가 아파트에 투자하는 것이 훨씬 높은 수익률을 기대할 수 있다.

하지만 이 때문에 자금이 적은 사람이 고가 아파트를 살 돈을 모을 때까지 투자를 하지 않는 것은 좋은 전략은 아니다. 그동안 돈 가치가 지속적으로 떨어지는 면도 있지만 저가 아파트라고 모두 투자 가치가 적은 것이 아니기 때문이다. 지난 12년 전에 광주 서구에 투자했던 사람이 과천에 투자했던 사람보다 39.0%포인트나 높은 수익을 거둘 수 있었던 것처럼 실익을 거둘 수 있는 저가 지역도 있다.

이를 위해 전세가 비율이 높아지고 있는 지역을 눈여겨볼 필요가 있다. 앞으로 오를 수 있는 지역을 고르는 것은 일반인에게는 무척 어려운 일이지만 전세가 비율이 높아지는 지역을 조사하는 것은 누구나 할 수 있는 일이기 때문이다.