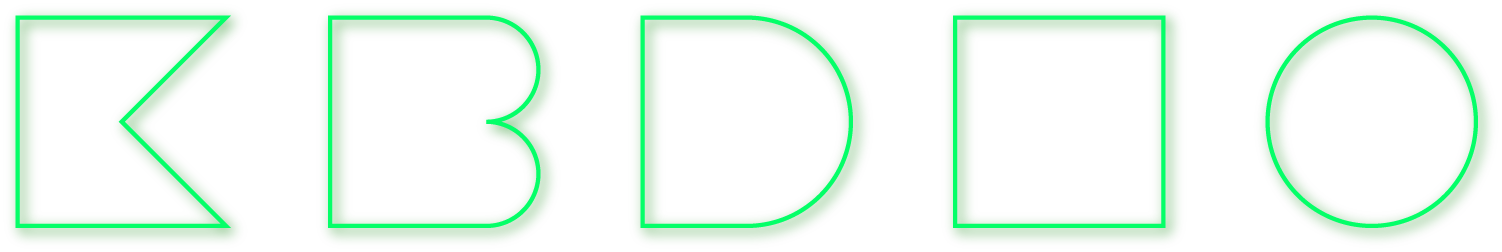

A 구성원은 업무 처리가 정말 빠르다. 금요일까지 마쳐야 할 일이 있다면 어떻게 해서든 목요일에 일단락해야만 마음이 놓인다. 이 때문에 사소한 실수가 있기는 하지만 이게 ‘함께’ 일하는 사람들에 대한 배려라고 생각한다. 본인 때문에 다른 사람들의 업무 일정에 지장을 주면 안 되니까.

B 구성원은 꼼꼼한 스타일이다. 보고서 하나 쓸 때도 문장 하나, 도형 하나 허투루 넘기지 않는다. 그래서 시간이 좀 오래 걸리지만 그래야 ‘함께’ 일하는 사람이 두 번 일하게 하지 않는다고 생각한다. 자신의 실수를 바로잡느라 타인이 시간을 쓰면 안 되니까.

만약 당신이 A와 B 중 한 명을 뽑아 함께 일해야 한다면 누구를 골라야 할까. 정답은 없다. 하지만 조직 차원에서 업무 성과를 좀 더 ‘잘’ 내려면 자신과 ‘반대’인 사람을 고르는 게 낫다. 서로에게 부족한 부분을 채워 줄 수 있으니까. 그런데 많은 조직에서 채용이 이뤄지는 것을 보면 ‘비슷’한 사람을 많이 뽑는다. 익숙해서다. 그리고 무의식적으로 자기와 비슷하게 일하는 것을 ‘일 잘하는 모습’이라고 생각하기 때문이다.

몇 년 전부터 기업에서 ‘다양성 포용’이 화두다. 최근 미국에서 있었던 인재개발협회(ATD)의 세계 최대 인재 개발 콘퍼런스에서도, 미국인적자원관리협회에서 주최한 ‘SHRM23’에서도, 다양성 포용이 주요 주제로 다뤄졌다. 이에 대해 어떤 이들은 ‘글로벌 기업에서나 하는 얘기지’라고 치부한다. 또 어떤 사람들은 ‘우리 회사는 장애인이나 외국인이 없어 별문제 없어’라고 생각한다.

시너지 만드는 게 조직의 존재 이유

하지만 다양성 포용은 인종과 세대같이 큰 문제만이 아니다. 앞서 예로 든 ‘업무 스타일’도 조직 차원에서 다뤄야 할 중요한 포용이다. 제각기 다 ‘다른’ 사람들의 힘을 ‘하나’로 모아 시너지를 만들어 내는 게 조직의 존재 이유이기 때문이다. 이를 위해 우리는 무엇을 해야 할까.

첫째는 고유함 찾기다. 고유함은 자신을 남과 구분할 수 있는, 자신만의 독특하고 특별한 특질을 말한다.강약점의 관점이 아니라 각자 가지고 있는 본인만의 ‘색깔’인 셈이다. 예를 들어 어떤 구성원은 동료가 바쁜 일이 있을 때 자신의 시간을 기꺼이 투자해 도와준다. ‘배려’가 이 직원의 고유함인 셈이다. 또 다른 구성원은 지친 구성원들에게 웃음을 주는 에너자이저다. 이 직원의 고유함은 ‘유머러스함’이다.

어떤 직원은 회의를 할 때 논리의 허점을 짚어 내는 게 탁월하다. ‘비판적 사고’를 고유함으로 갖고 있다고 볼 수 있다. 그중에서 누가 일을 더 잘한다고 판단할 수는 없다. 그저 각자 ‘다른’ 사람일 뿐이다. 이런 고유함을 인정하고 존중할 때 다양성 포용이 시작된다.

그러면 각자의 고유함은 어떻게 알 수 있을까. 동료의 도움이 필요하다. ‘당신을 설명할 수 있는 고유함은 뭔가요’라고 물었을 때 술술 이야기할 사람은 많지 않다.

자기가 일상적으로 하는 행동이기 때문에 그것의 특별함을 몰라서다. 그래서 고유함은 타인의 눈에 더 잘 보인다. 본인은 잘 못 느끼지만 주위 사람들보다 더 잘하는 일이 무엇인지, 특별히 노력하지 않아도 남들보다 쉽게 할 수 있는 것은 무엇인지, 보상이 주어지지 않아도 기꺼이 해 주는 일이 무엇인지 등을 생각하다 보면 서로의 고유함을 찾아낼 수 있다.자기 옆자리 동료를 한 번 떠올려 보자. 자신에겐 없지만 그 직원만이 갖고 있는 고유함이 무엇인지 생각해 보자. 비록 그것이 자신의 일 방식, 생각 패턴과 너무 다르더라도 그것의 가치를 인정하는 게 다양성 포용의 시작이다.

다양성 포용의 둘째 키워드는 운동선수들의 훈련 패턴에서 힌트를 얻을 수 있다. 운동을 하다 보면 누구나 슬럼프를 겪는다. 이를 극복하기 위해 많이 쓰는 방식이 ‘비교’다.

단, 비교 대상이 중요하다. 남이 아닌 ‘나 자신’과 비교하는 게 핵심이다. 자신이 과거 잘했을 때의 모습을 보면서 성공 경험을 계속 상기시킨다. 그리고 이를 현재와 비교하면서 잘했을 때에 비해 무엇이 어떻게 달라졌는지 분석한다. 남이 아닌 ‘나’를 따라하는 것, 이를 ‘셀프 모델링’이라고 말한다.

자신과 상반된 사람을 찾아라

‘리더’이기 때문에, 그 일 좀 더 많이 해 본 ‘선배’라는 이유로, 조직에선 ‘나를 따라서 이렇게 하면 된다’는 얘기를 정말 많이 한다.

이것이 무조건 틀렸다고 말하는 것이 아니다. 배울 것은 배워야 한다. 하지만 모든 것을 그렇게 맞출 필요는 없다. 앞서 말한 ‘고유함’이 상반되는데 어떻게 그런 행동을 다 따라할 수 있겠는가. 어떤 직원은 창의적 아이디어가 많고 또 다른 직원은 핵심에 집중해 추진력을 갖고 밀고 나간다.

창의적 아이디어가 많은 직원이 선배라면 추진력 있는 후배를 보고 ‘고민 없이 일한다’고 비판할지 모른다. 반대로 추진력 있는 직원이 선배라면 어떨까. 자꾸 새로운 아이디어를 내는 후배가 ‘일하기 싫어 딴소리한다’고 생각할 수 있다. 자기와 다를 수밖에 없는 구성원을 자꾸 자기 기준과 잣대에만 맞추려고 하면 성과는커녕 갈등이 생길 확률만 높아진다.

모두가 따라야 하는 공통의 규칙은 지키되 각자의 방식은 존중하는 것, 자신이 가진 특징을 극대화할 수 있는 장을 만들어 주는 것이 다양성 포용이 이뤄지는 조직의 모습이다.

마지막 셋째는 ‘짝짓기’다. 자신에겐 너무 어려운 일이 어떤 직원에겐 식은 죽 먹기일 수 있다. 자기가 하면 한 시간이면 끝낼 문제를 누군가는 하루 종일 고민해도 실마리를 찾지 못한는다. 이때 이 둘을 짝지어 준다면 어떨까.

둘의 장점을 모두 활용해 서로의 보완점을 채워 간다면 더 나은 결과물을 만들어 낼 확률도 높아진다. 이를 적극 활용하는 조직이 ‘픽사’다. 이들의 일하는 방식을 설명한 책 ‘익스트림 팀’에 따르면 픽사는 의도적으로 ‘상반된’ 사람끼리 프로젝트 팀을 짠다고 한다.

스토리에 관심 있는 사람 옆에는 화면 구성에 관심 있는 사람을 붙이고 색에 관심 있는 직원 옆에 음악에 관심 있는 직원을 붙이는 식이다. 그래야 빈틈을 줄일 수 있다고 믿기 때문이다. 그래서 필요한 태도가 자기와 다른 부분을 갖고 있는 동료를 포용하는 것이다.

이것이 가능하려면 자기와 다른 모습을 가진 사람에 대한 열린 자세다. 글의 시작에 얘기했듯이 우리 뇌는 자신과 ‘비슷한 사람’에게 끌린다. 다르게 생각하면 자기와 다른 사람에게는 마음이 가지 않는다는 의미다. 이를 극복하지 않으면 자신을 보완해 줄 짝을 찾는 것은 불가능하다. 그래서 의도적 노력이 필요하다.

이 세상에 완벽한 사람은 없다. 전혀 가치를 주지 못하는 쓸모없는 사람 또한 없다. 그래서 우리는 ‘나와 다른 사람과 어떻게 함께 살아가야 할 것인가’를 고민해야 한다. 이건 선택의 문제가 아니다. ‘사람’들과 함께해야 하는 우리 모두가 가져야 할 의무다.